5.1 Versuchsanliegen, -aufbau und -durchführung

5.2 Herkömmliche Deutungen des Versuchsergebnisses

5.3 Ursprung und "Nützlichkeit" der Kontraktions-Hypothese

5.4 Neue Deutung des Michelsonversuchs

5.5 Nachträglich durchgeführte Versuchsvarianten

5.6 Wie man den Michelson-Versuch durchführen muß

5.7 Der "Faserkreisel" ersetzt den Michelson-Versuch

Das Michelson-Experiment, (genauer: dessen Deutung), war der Zusammenbruch eines alten und Fundament des neuen Weltbildes. Dieser Versuch, das berühmteste und folgenschwerste Experiment in der Geschichte der Physik, wurde zum Fundamental-Versuch für die Relativitätstheorie. Von Einstein und anderen Persönlichkeiten wurde dies Experiment als "Frage an die Natur" bezeichnet. Das Michelson-Experiment gilt als Beweis für das ,,Gesetz von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum", das die Menschen seit fast einem Jahrhundert je nach beruflicher und charakterlicher Veranlagung entzückt oder zur Verzweiflung bringt.

Schauen wir uns das Experiment und sein Ergebnis, das nach geläufiger moderner Sprechart "als experimentelle Erfahrungstatsache" "keiner Interpretation bedarf", doch nochmals etwas genauer an.

Zur Problemstellung des Versuches:

In der Lorentz'schen Elektronentheorie galt der Äther als unbeweglich (4.12.3). Demnach müßte sich die Bewegung der Himmelskörper (auch der Erde) gegenüber dem als ruhend gedachten Äther in Form eines möglichen Einflusses auf Mitführung und Lichtgeschwindigkeit nachweisen las sen. Den Vorstellungen über den Äther fehlte noch der direkte Nachweis seiner Existenz durch das entscheidende große Experiment.

"Der direkte Nachweis der Existenz des Äthers wäre in der Tat die Krönung des Werkes gewesen, das die besten Köpfe der Physik in 200 jähriger Arbeit geschaffen hatten." <41>

Auf welchen Annahmen und Erwartungen beruht

nun dieses Experiment?:

Man geht grundsätzlich davon aus,

daß für die Ausbreitung der Lichtwellen im Äther prinzipiell

dasselbe gilt wie für die Schallwellen in der Luft. Zur Erinnerung:

Die Schallgeschwindigkeit gegenüber Luft ist konstant c, d. h. unabhängig

von der Bewegung der Schallquelle (4.14.2).

Gegenüber einem Flugkörper, der sich relativ zur Luft in Ausbreitungsrichtung

des Schalls mit der Geschwindigkeit v bewegt, hat die Schallwelle die Geschwindigkeit

c-v. Gegenüber dem Flugkörper, der sich mit v (relativ zur Luft)

auf eine Schallwelle zubewegt, ist die Schallgeschwindigkeit c+v. Analog

wurde für die Lichtausbreitung angenommen: Die Lichtgeschwindigkeit

ist gegenüber dem Äther konstant und unabhängig von der

Bewegung der anregenden Lichtquelle und des Beobachters.

Diese Konstanz der Lichtgeschwindigkeit

ist nicht Ergebnis des Michelson Versuches; sie war eine Vorausannahme,

deren Bestätigung vom Ausgang des Experiments erwartet wurde.

Einsteins "Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum" ist da etwas grundsätzlich anderes. Von zahlreichen

Autoren wird dieser Unterschied fahrlässig oder irreführend verwischt

II(1.5).

Unter den angenommenen Voraussetzungen müßte sich die Erde, wenn die Fixsterne als Markierungen des absoluten Raumes angesehen werden, mit mindestens ihrer Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne v 30 km/s gegen über dem ruhend angenommenen Äther bewegen. Ein von der Erde in ihrer Bewegungsrichtung ausgesandter Lichtstrahl sollte demnach eine Geschwindigkeit c-v (gegenüber der Erde) und ein entgegengesetzt gerichteter Lichtstrahl die Geschwindigkeit c+v (gegenüber der Erde) haben.

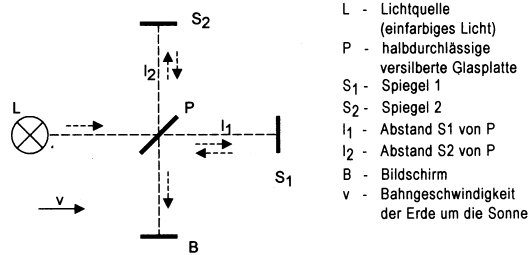

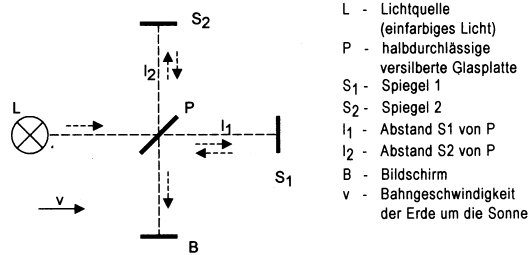

Versuchsanordnung:

Die gesamte Versuchsanordnung ruht gegenüber der Erdoberfläche, und es wird angenommen, daß sie sich mit der Geschwindigkeit v 30 km/s mit der Erde relativ zum ,,ruhenden" Weltäther bewegt.

Von der Lichtquelle kommend, gelangt der Lichtstrahl zur halbdurchlässigen Glasplatte, die den Teilstrahl (1) zum Spiegel 1 durchläßt und einen an deren Teilstrahl (2) zum Spiegel 2 reflektiert. Nach der Spiegelung an S1 bzw. S2 interferieren beide Teilstrahlen. Die Interferenz kann in einer Anzeigeoptik beobachtet oder auf einem Bildschirm sichtbar gemacht werden.

Gefragt ist nach dem Laufzeitunterschied,

den die beiden Teilstrahlen bei ihrer Vereinigung haben (![]() t

= t1 - t2).

t

= t1 - t2).

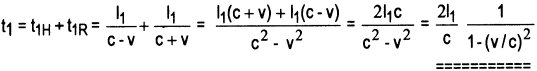

Teilstrahl 1:

Die Zeit, in der sich der Teilstrahl 1

von der halbdurchlässigen Platte zum Spiegel Si und zurück bewegt:

t1 = t1H+t1R.

Hinlauf: Der Strahl bewegt sich

im Äther mit der konstanten Geschwindigkeit c auf sein Ziel (Spiegel

1) zu, das ihm mit der Geschwindigkeit v ,,davonläuft". Er hat bis

zum Erreichen seines Zieles den zusätzlichen Weg ![]() l

= v t1H zurückzulegen.

l

= v t1H zurückzulegen.

Dauer des Hinlaufes: ![]()

Daraus erhält man: ![]()

Das heißt: Der Lichtstrahl hat gegenüber

dem Äther die Geschwindigkeit c und legt durch die Bewegung der Versuchsanordnung

die Strecke l + ![]() l zurück.

Zur einfacheren Berechnung kann man das auch so auffassen, als ob der Lichtstrahl

lediglich die Strecke l1, aber mit kleinerer Geschwindigkeit

c-v durchläuft. Beide Betrachtungsweisen, die auf zwei völlig

unterschiedlichen Sachverhalten beruhen, führen, wie es im Modelldenken

nicht ungewöhnlich ist, zum gleichen Ergebnis.

l zurück.

Zur einfacheren Berechnung kann man das auch so auffassen, als ob der Lichtstrahl

lediglich die Strecke l1, aber mit kleinerer Geschwindigkeit

c-v durchläuft. Beide Betrachtungsweisen, die auf zwei völlig

unterschiedlichen Sachverhalten beruhen, führen, wie es im Modelldenken

nicht ungewöhnlich ist, zum gleichen Ergebnis.

Rücklauf: Der Teilstrahl bewegt

sich auf sein Ziel (die halbdurchlässige Platte) zu, das ihm mit der

Geschwindigkeit v entgegenkommt. Er hat also bis zum Erreichen dieses Zieles

nur die Strecke l1 - ![]() l

zurückzulegen.

l

zurückzulegen.

Dauer des Rücklaufes: ![]()

Durch einfaches Umstellen erhält

man: ![]()

Das heißt: Der Lichtstrahl hat in

Wirklichkeit gegenüber seinem Medium die Geschwindigkeit c und hat

im Äther, infolge der Bewegung der Versuchsanordnung, die Strecke

l1-![]() I zurückzulegen. Die gleiche

Zeit errechnet man auch, wenn man so tut, als ob der Lichtstrahl die volle

Strecke l1 mit der größeren Geschwindigkeit c + v

durchläuft.

I zurückzulegen. Die gleiche

Zeit errechnet man auch, wenn man so tut, als ob der Lichtstrahl die volle

Strecke l1 mit der größeren Geschwindigkeit c + v

durchläuft.

Somit ergibt sich die Gesamtlaufzeit für den Teilstrahl 1:

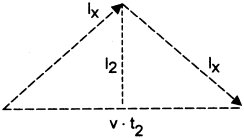

Teilstrahl 2:

t2 ist die Zeit, in der der

Teilstrahl 2 von der halbdurchlässigen Platte zum Spiegel 2 und zurück

läuft. Dabei ist zu beachten, daß sich die Versuchsanordnung

in der Zeit t2 um die Strecke vt2 weiterbewegt hat

und der Teilstrahl 2 infolge dieser Bewegung, ,,absolut" gesehen, den dargestellten

Weg nimmt.

Bild 5.1.-2:Weg des Teilstrahles 2 infolge

der Bewegung der Versuchsanordnung

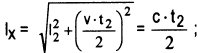

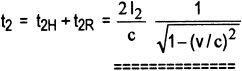

Voraussetzungsgemäß benötigt der Teilstrahl 2 für den zurückzulegenden Weg (2lx) die Zeit t2 = 2lx/c. Damit und aus der Darstellung 5.1.-2 ergibt sich:

daraus

daraus

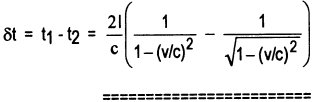

Für den Laufzeitunterschied der beiden Teilstrahlen, der für die Interferenz entscheidend ist, folgt mit l1 = l2:

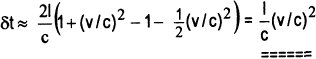

Wegen v « c entfallen die höheren Glieder der entsprechenden Taylorreihe, und es gilt die Näherung:

Für v ungleich 0, und es wurde ja

vorausgesetzt, daß sich die Erde mit der Geschwindigkeit v durch

den ruhenden Äther bewegt, müßte auch ![]() t

ungleich 0 sein.

t

ungleich 0 sein.

Bei v = 30 km/s und c = 300000 km/s war

aber der erwartete sehr kleine Laufzeitunterschied mit damaligen Mitteln

kaum direkt meßbar; er hätte jedoch bei Drehung der

Versuchsapparatur zu einer sichtbaren

Verschiebung der Interferenzstreifen führen müssen. Bei Drehung

der Versuchsanordnung um 90° wären beide Lichtwege vertauscht,

und die Interferenzstreifen müßten um den gleichen Betrag nach

der entgegengesetzten Seite verschoben sein. Die maximale Verschiebung

der Interferenzstreifen zu einander müßte somit insgesamt dem

doppelten Laufzeitunterschied <2![]() t)

entsprechen.

t)

entsprechen.

Außerdem hängt, wie nachweisbar

und einzusehen ist, die Verschiebung der Interferenzstreifen, also die

Empfindlichkeit der Versuchseinrichtung, von der Periodendauer bzw. der

Wellenlänge des verwendeten Lichtes ab. Es gilt also:

![]()

D. h.: Die bei Drehung der Anordnung zu

erwartende Verschiebung der Interferenzstreifen ist durch die konstruktive

Größe l und durch die Wellenlänge ![]() beeinflußbar.

beeinflußbar.

Versuchsdurchführung:

Der erste Versuch, den Michelson 1880 in

Berlin im Physikalischen Institut der Universität durchführte,

scheiterte, wie berichtet wird, an den Erschütterungen durch den Straßenverkehr.

Das zeugt zumindest davon, wie empfindlich

die Versuchseinrichtung auf äußere Einwirkungen reagierte.

Michelson wiederholte daher 1881 seine

Versuche in Potsdam. Er konnte dabei keinen Laufzeitunterschied feststellen.

Das führte man darauf zurück, daß der Lichtweg l in diesem

Versuchsapparat nur etwa 1 m betrug, die Anordnung also relativ unempfindlich

war.

1887 führte Michelson zusammen mit Morley den Versuch mit einem wesentlich präzisierten Versuchsaufbau in Cleveland (USA) erneut durch. Der Lichtweg war durch umlenkende Spiegel auf die Länge von 11 m vergrößert worden. Die ganze Anordnung war, um sie möglichst erschütterungsfrei drehen zu können, auf einer Stemmplatte montiert, die in Quecksilber schwamm. An der technischen Eignung und Leistungsfähigkeit dieser Versuchsanordnung gibt es also nicht den geringsten Zweifel.

Aber auch diesmal entsprach das Resultat keinesfalls den Erwartungen. Die lnterferenzstreifen zeigten nur ganz geringfügige, apparativ bedingte Schwankungen. Den Berichten zufolge ergab sich manchmal ein als Ätherwind deutbarer Meßwert, manchmal nicht. In keinem Falle aber stimmten die gemessenen Werte auch nur annähernd mit den nach der Theorie erwarteten überein. Der Versuch erfolgte mehrmals zu verschiedenen Jahreszeiten, also an verschiedenen Orten der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne. Er wurde später mit zunehmender Genauigkeit wiederholt.

Durch eine verbesserte Variante von Joos (1930 in Jena) hätte, wie man berichtet, ein Effekt gemessen werden können, der einer Relativgeschwindigkeit von v = 2 km/h (!) entspricht.

Das erwartete und vorausberechnete Ergebnis war nie nachweisbar. Keiner der Versuche ergab eine ausreichende Verschiebung der Interferenzstreifen und damit die beabsichtigte Bestätigung der Existenz des (ruhenden) Lichtäthers.

Der aufmerksame Leser und Mitdenker weiß inzwischen längst, daß der Michelson-Versuch, genauso wie auch die bereits in (4.11) besprochenen ,,Mitführungsversuche', unter diesen gedachten Versuchsbedingungen einer Schildbürgerei ähnelt und das erhoffte Ergebnis überhaupt nicht erbringen konnte.

Inhalt

<< (4.14) "Verqueres"

über Schwingungserzeugung und -ausbreitung

>> (5.2) Herkömmliche

Deutungen des Versuchsergebnisses