Der irische Physiker Fitzgerald veröffentlichte 1892 eine Hypothese, die Lorentz, um "seinen" ruhenden Äther zu retten, sofort annahm und ausbaute.

Lorentz ,,erklärte" das unerwartete

Ergebnis des Michelson-Versuches durch einen mysteriösen bis heute

unerklärlichen Vorgang: Der in Bewegungsrichtung der Erde liegende

Arm

der Michelson1schen Versuchsapparatur

soll sich verkürzen, wodurch der erwartete Laufzeitunterschied der

beiden Lichtstrahlen gerade kompensiert wird.

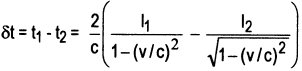

Für die erwartete Zeitdifterenz

muß für ![]() t

= 0 erfüllt sein:

t

= 0 erfüllt sein:

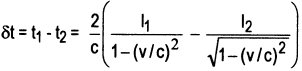

Daraus folgt durch elementare Umstellung: ![]()

Da ursprünglich l1 = l2

angenommen war, stimmt diese Gleichung nur, wenn sich l1 gegenüber

der angenommenen "Ruhelänge" verkürzt hat.

Und Lorentz verallgemeinert: Alle Körper

und Maßstäbe verkürzen sich in einem gegenüber dem

ruhenden Äther mit der Geschwindigkeit v bewegten Koordinatensystem

um den

Verkürzungsfaktor ![]() .

.

Damit soll nun verallgemeinert gelten: ![]()

Darin ist l0 die Länge des ruhend gedachten Stabes, l' die durch die Bewegung verkürzte Länge. Durch die nun angenommene Verkürzung des Armes ergeben sich wunschgemäß gleiche Laufzeiten der beiden Streustrahlen, t1 = t2.

Lorentz erklärt die Kontraktion als

Wirkung des ruhenden Äthers auf den bewegten Körper. Das mag

etwa mit der Deformierung eines Schwammes vergleichbar sein, der durch

eine

,,ruhende" Flüssigkeit bewegt wird.

Ein derartiger ,,Schwamm" dürfte aber nur wenn er geschoben wird,

eine Kontraktion erfahren; wenn er gezogen wird, müßte er gedehnt

werden.

Nach der Lorentz'schen Kontraktionshypothese

sind alle Körper, unabhängig von ihrer Beschaffenheit,

im selben Maße verkürzt , wenn sie sich mit gleicher

Geschwindigkeit

gegenüber dem Äther bewegen.

Trotz aller Ungereimtheiten: Der Lorentz´sche

absolut ruhende Äther und damit die Elektronentheorie waren zunächst

gerettet. Mit der Kontraktionshypothese "beweist" Lorentz die

Existenz des Äthers. Einstein "beweist"

mit dieser Hypothese die Nichtexistenz des Äthers II(1.6).

Entgegen irreführenden Formulierungen,

denen man begegnet, sei betont, daß die Kontraktionshypothese nicht

aus den Lorentz'schen Transformationsgleichungen sondern aus einem

speziellen Versuchsaufbau zur Erklärung

eines erwarteten, aber nicht eingetretenen Ergebnisses hervorgegangen ist.

Andere Versuchsaufbauten, die mit gleicher Absicht verwendet

wurden, führen nicht zu der "Erkenntnis",

daß sich Längen in Bewegungsrichtung des Systems verkürzen

müßten; wohl aber zur Erkenntnis v = 0, die aus allen anderen

Versuchen zum

beabsichtigten Äthernachweis hervorgeht

und die auch unserer Auffassung entspricht.

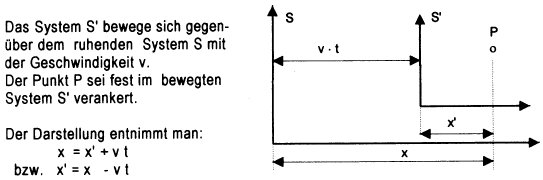

Die Lorentz'sche Lorentztransformation

Die seltsame Überschrift soll darauf

aufmerksam machen, daß man heute unter dem Begriff ,,Lorentztransformation"

etwas anderes versteht, als es Lorentz seinerzeit gemeint hat. Die

Lorentz'schen Gedanken zur Entstehung

seiner Transformationsgleichungen lassen sich leicht nachvoll ziehen. Man

möchte diese Gedanken und Absichten verstehen, um sie nicht mit

der späteren Nutzung und Deutung

der "Lorentztransformation" durch Einstein zu verwechseln, II(1.6). Einstein

nutzt die gleiche Formel, was im Modelldenken durchaus üblich ist.

Wenn aber das Modell die physikalische

Wahrheit zu repräsentieren beansprucht, möchte man sehr hell

hörig auf die dem Formelsystem unterschobenen Deutungen lauschen.

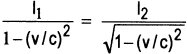

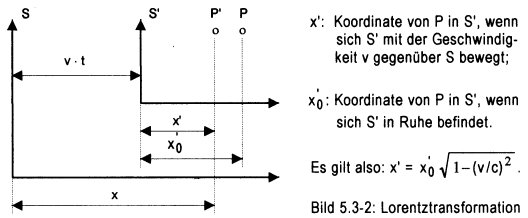

Nach der Galilei-Transformation lassen

sich die Koordinaten eines ruhenden Systems (S) in die eines bewegten Systems

(S') umrechnen und umgekehrt. Dies sei einleitend gezeigt,

wobei zur Anschaulichkeit die Betrachtung

nur für die x-Koordinate durchgeführt werden soll:

Bild 5.3.-1: Galilei-Transformation

Lorentz ergänzte mit seinen Auffassungen

die Galilei-Transformation so, daß im System S' eine Verkürzung

der Maßstäbe gegenüber dem gedachten Ruhezustand zum Ausdruck

kommt:

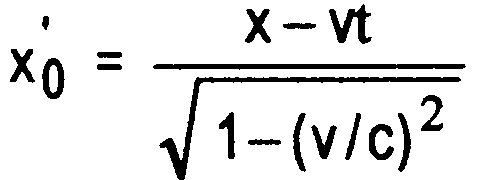

Bild 5.3-2: Lorentztransformation

Im System S' ist der Abstand x'0,

mit den Maßstäben des ,,unverkürzten" Systems S gemessen,

auf den Wert x' verkürzt worden, was in S' wegen der gleichzeitig

verkürzten Maßstäbe

nicht verspürt wird.

Mit den Maßstäben des Systems

S wird der Abstand x' als ![]() gemessen, also:

gemessen, also: ![]() bzw.

bzw.

Ein in x = 0 zur Zeit t = 0 ausgelöster

Lichtblitz hat zur Zeit t in S den Weg x = ct und in S' den Weg ![]() zurückgelegt. An den geschrumpften Maßstäben in S' ist

folglich ein größerer Meßwert,

zurückgelegt. An den geschrumpften Maßstäben in S' ist

folglich ein größerer Meßwert, ![]() ablesbar.

ablesbar.

Nach Lorentz ist die Lichtgeschwindigkeit c gegenüber dem lichttragenden Äther (S) konstant und unabhängig von der Bewegung der Quelle. Deshalb hat das Licht in S nach der Zeit t die Strecke x = ct zurückgelegt, und deshalb hat es gegenüber dem bewegten System S' die Relativgeschwindigkeit c-v bzw. c+v. Hier wird die Lichtausbreitung im Äther noch analog zur Schallausbreitung in Luft aufgefaßt und behandelt.

Lorentz kann folglich keinesfalls als Wegbereiter der Relativitätstheorie angesehen und verdächtigt werden. Er ,,benötigte" den ruhenden Äther als Fundament seiner anerkannten Elektronentheorie. Ihm genügte es, eine Möglichkeit gefunden zu haben, mit der sich das Ergebnis des Michelson Versuches und der ruhende Äther in Einklang bringen ließen.

Lorentz verteidigte bis zuletzt, (gegen die Auffassungen Einsteins), die hypothetische Möglichkeit des absolut ruhenden Äthers und einer absoluten Zeit. Noch 1913 äußerte er: "Wie dem auch sei, aber diese Theorie - (die Theorie des unbeweglichen Äthers) - ist in ausreichendem Grade hoffnungsvoll und befriedigt mich völlig, denn sie zwingt nicht zu einer radikalen Überprüfung unserer Vorstellungen." <17>

Trotz ihrer inneren Widersprüche und Halbheiten zeichnet sich die Kontraktionshypothese durch einige bemerkenswerte Besonderheiten aus, die diese Hypothese und den in ihr enthaltenen Verkürzungsfaktor nahezu in den Rang einer ,,Zauberformel" erheben. Fassen wir die ,,zauberhaften" Eigenschaften der Kontraktionshypothese abschließend kurz zusammen:

Die Kontraktionshypothese "erklärt" das Ergebnis des Michelson-Versuches und ,,beweist" damit (für Lorentz) die Existenz des ruhenden Äthers.

Die Kontraktionshypothese mit ihren ,,neuen" Umrechnungsbeziehungen zwischen den Systemkoordinaten ändert an der Galilei-Transformation bei üblichen Geschwindigkeiten überhaupt nichts. Beträgt v ,,nur" 10 % der Lichtgeschwindigkeit, das sind 30000 km/s oder 108 Mill. km/h, so erhält man den Verkürzungsfaktor von 0,995.

Beim heutigen Stand der Technik und seinen

kühnsten Entwicklungsprognosen dürften Fahrzeuge mit derartigen

Geschwindigkeiten, ja selbst Geschosse, ins Reich der Utopie gehören.

Für einen Raumflugkörper, der z. B. mit v = 10 km/s die Erde

umkreist, ist die errechenbare Verkürzung praktisch nicht bemerkbar

und nicht bemerkenswert. Bei 50 % der Lichtgeschwindigkeit wäre der

Verkürzungsfaktor 0,866.

Man kann daher mit Berechtigung sagen,

daß die Kontraktionshypothese faktisch nicht störend wirkt und

keiner Berücksichtigung bedarf.

Die hypothetische Längenkontraktion muß als nicht nachweisbar angesehen werden. Da sich in einem bewegten System die mitbewegten Maßstäbe ebenfalls verkürzen sollen, ist die Verkürzung in einfacher Form nicht feststellbar, so daß kaum Widersprüche mit der Erfahrung zu erwarten sind. Die Hypothese wurde zur Rechtfertigung der Ergebnisse des Michelson-Versuches geschaffen, sie kann durch ähnliche Versuche nicht widerlegt, sondern nur bestätigt und bei entsprechen der Deutung ,,bewiesen" werden.

Mit der Kontraktionshypothese läßt sich vieles behaupten und deuten, aber nichts beweisen. Sie bietet sich somit als Ausgangspunkt für neue unbeweisbare Theorien an. Dabei gab es beim Michelson-Versuch, dem Ursprung dieser Hypothese, sicherlich gar keine Relativgeschwindigkeit v und folglich überhaupt keine Kontraktion.

Inhalt

<< (5.2) Herkömmliche

Deutungen des Versuchsergebnisses

>> (5.4) Neue Deutung

des Michelsonversuchs