4.10.1 Wellen- oder Undulationstheorie von Huygens

4.10.2 Newtons Emissionstheorie und ein duales Erbe

4.10.3 Fresnels verhängnisvoller elastischer Äther

4.10.4 Mitführungshypothese eine dehnbare Zauberformel

4.10.5 Stokes formuliert eine kaum beachtete Kompromißhypothese

Christian Huygens (1629-1695) gilt als Begründer der Wellentheorie des Lichtes. Diese Theorie beruht im wesentlichen auf einer weitgehenden Analogie des Lichtes mit den Schallwellen.

Bereits Descartes (1596-1650) hatte angenommen, das Licht sei eine Druckübertragung von der Strahlungsquelle aus über ein feines Medium, den Äther, das allen Raum ausfüllt. Er hatte auch die Eigenschaften dieses Mediums beschrieben, das imstande sein sollte, den "Lichtdruck" mit hoher Geschwindigkeit über beliebige Entfernungen zu übertragen. Descartes ging noch davon aus, daß die Lichtgeschwindigkeit unendlich groß sei.

Huygens dagegen geht von einer endlichen Lichtgeschwindigkeit aus, die der dänische Astronom Ole Römer, (1644-1710), aus astronomischen Beobachtungen ermittelt hatte. Die Lichtwellen sollten nun also, analog der Schallausbreitung in Luft, "Schallwellen im Äther" sein.

Huygens: "Wenn nun, wie wir bald untersuchen werden, das Licht zu seinem Wege Zeit braucht, so folgt daraus, daß diese dem Stoff mitgeteilte Bewegung eine allmähliche ist und darum sich ebenso wie diejenige des Schalles in kugelförmigen Flächen oder Wellen ausbreitet; ich nenne es nämlich Wellen, wegen der Ähnlichkeit mit jenen, welche man im Wasser beim Hineinwerfen eines Steines sich bilden sieht."

Mit der Wellen- oder Undulationstheorie konnten die optischen Erscheinungen der Interferenz, Beugung, Reflexion und Brechung anschaulich gedeutet werden. Die Farben ließen sich durch die verschiedenen Frequenzen der Schwingungen erklären.

Dennoch war diese Theorie von vornherein unvollkommen. Huygens hing viel zu starr an der Analogie der optischen Erscheinungen mit den akustischen. Es wurde seinerzeit angenommen, (wie im Prinzip noch heute), daß die Luftpartikeln nur longitudinal, d.h. in der Schallausbreitungsrichtung, schwingen, und bei der Lichtausbreitung sollte nun für die Ätherpartikeln dasselbe gelten. Mit dieser Annahme konnten manche Erscheinungen, z.B. die Polarisation des Lichtes, nicht erklärt werden.

Christian Huygens hat sich in Schlingen verfangen, die er sich mit den Voraussetzungen zu seiner Theorie selbst gelegt hat. Man beachte in diesem Zusammenhang auch die neuen Gedanken über die bisher ignorierte oder verkannte Art der Schwingungsanregung und -ausbreitung in (4.14.1).

Das Für und Wider um die geheimnisvolle longitudinale Schwingungskomponente der Teilchen geistert bis heute durch die gesamte Wellenlehre. Mit welcher Berechtigung wird eigentlich noch heute behauptet, daß die Partikeln der Luft bei der Schallausbreitung nur longitudinal schwingen? Andererseits wurde und wird noch immer idealisiert angenommen, daß bei der Wellenausbreitung in festen und flüssigen Körpern die Partikeln nur transversal, d.h. quer zur Ausbreitungsrichtung der Welle, schwingen.

![]()

Hier ist jedes Teilchen (Pendel) buchstäblich an seinen Ausgangsort "gebunden", und alle Pendel sind elastisch aneinander gekoppelt. Wird nun z.B. das linke Pendel dieser Kette in oder quer zur Ausbreitungsrichtung angestoßen, so führt es Schwingungen um seine Ruhelage aus, die durch die elastische Kopplung auf die benachbarten Pendel übertragen werden, der Schwingungsvorgang wandert von links nach rechts.

Das sind wohl gut demonstrierbare Modellvorstellungen

und Schulweisheiten, die aber mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen.

In Gasen und Flüssigkeiten hängt kein Teilchen elastisch an seinem

Nachbarn, bei einem longitudinalen Anstoß wird kein Teilchen brav

in der Reihe bleiben, sondern zur Seite ausweichen, kein Teilchen schwingt

um seine Ruhelage, und nach beendeter Schwingung befindet sich ein Teilchen

an seinem Ausgangsort. Genügt nicht bereits ein nachdenklicher Blick

auf eine sich ausbreitende Wasserwelle, um wenigstens eine Denkanregung

für eine weitere, kombinierte Schwingungsart der Teilchen zu erhalten?

Wie sollte ein Tröpfchen Wasser

nur auf der Stelle senkrecht

schwingen können, wenn das Wasser unter ihm nicht zusammendrückbar

(inkompressibel) ist? (Siehe 4.14.1)

Für Isaac Newton (1643-1727) war, wie bereits gesagt, der Raum leer. Diesem Grundgedanken entsprach auch seine 1675 veröffentlichte Emissionstheorie des Lichtes. Danach wird das Licht als ein sehr feiner, von der Lichtquelle emittierter Stoff aufgefaßt, der sich durch den sonst leeren Raum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet.

Mit dieser Theorie konnten geradlinige Lichtausbreitung und Reflexion ohne weiteres erklärt werden. Die verschiedenen Farben des Lichtes wurden durch die Annahme verschiedener Größe der "Lichtteilchen" erklärbar gemacht. Andere Erscheinungen, z.B. die teilweise Reflexion und Brechung an Grenzflächen sowie die Beugung des Lichtes, konnten nicht ohne weiteres erklärt werden.

Als Ausweg erweiterte Newton seine Lichttheorie, indem er den Korpuskeln auch Welleneigenschaften "zuschrieb". Eine seltsame, beachtenswerte "Methode", die noch in der modernen Physik weiterlebt: Einer unerklärbaren Erscheinung wird als Ergänzung eine zweite unerklärbare Erscheinung "zugeschrieben".

Die Vorstellung von der Doppelnatur des Lichtes bewegt seit Newton die Naturwissenschaftler und Philosophen und hat sich in vollendeter Deutung bis heute erhalten und als "notwendig" erwiesen. Sie wird insbesondere zur Erklärung einer Kraft benötigt, die in Ausbreitungsrichtung des Lichtes nachweisbar auftritt (Lichtdruck). Mit der Annahme, daß bei Ausbreitung einer Lichtwelle die Teilchen nur transversal schwingen, dürfte in der Längsrichtung einer Welle keine Kraft auftreten.

Zwei Modellvorstellungen, Korpuskel und Welle, existieren nun schon einige Jahrhunderte nebeneinander, nicht immer friedlich, aber tugendhaft. Dabei ist es beachtenswert, wie die Not, oft mit Hinweis auf unanfechtbare Experimente und Argumente, zur Tugend "gemacht" wird.

In Deutungen zum Wesen des Lichtes werden oft leichtfertig (oder absichtlich?) zwei Dinge miteinander vermischt: Einerseits wäre die Frage nach dem Wesen des Lichtes zu beantworten, und andererseits wäre einzugestehen, daß z.Zt. nichts anderes möglich ist, als die Erscheinungen durch zwei gegensätzliche Modellvorstellungen auszunutzen.

"Das Wesen des Lichtes wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Entwicklung der Quantenphysik erkannt. Seine Beschreibung erfordert die Benutzung beider Begriffe "Welle" und "Teilchen". Zur Bezeichnung dieses vom Standpunkt der klassischen Physik unverständlichen Verhaltens von Mikroobjekten wurde der Begriff Welle-Teilchen-Dualismus geprägt." <7>

"So müssen wir notgedrungen beide als richtig anerkennen und, ohne Rücksicht darauf, ob wir uns darunter etwas vorstellen können oder nicht, sagen: Das Licht ist sowohl korpuskularer Natur als auch gleichzeitig eine Wellenerscheinung." <42>

Ein nicht genannt sein sollender Autor erklärt "anschaulich", und so weiß man es nun ganz genau: "Das Licht hat eine Doppelnatur, die freilich nur schwer vorstellbar ist: Teilchen mit Wellencharakter und Wellen mit Teilchencharakter''.

An solchen und vielen ähnlichen "wissenschaftlichen'' Äußerungen über die Natur des Lichtes wird besonders deutlich, auf welches fragwürdige Niveau ein Teilgebiet der Wissenschaft abgesunken ist. Man fragt sich besorgt, ob manche Physiker sich selbst oder andere "verulken" wollen?

Das Wesen des Lichtes ist bisher nicht erkannt, und der Welle-Teilchen-Dualismus ist nicht nur vom Standpunkt der klassischen Physik unverständlich. Das Wesen eines Vorganges ist im philosophischen Sinne "das tragende, gründende Sein des Seienden, das ihm sein bestimmtes Sosein gibt im Unterschied zum Dasein". Doch oben erfährt man, daß das Wesen des Lichtes in zwei gegensätzlichen (man sagt "sich ergänzenden") Erscheinungen besteht. Was ist das für eine Philosophie?

Das Licht kann nur ein wahres Wesen haben! Also müßte es doch möglich sein, mal nach dem Zusammenhang dieser beiden Erscheinungen zu fragen und beide Modelle zu einer Gesamtaussage über das Wesen des Lichtes zu vereinen. Solange beide Modelle "benötigt" werden, um sie getrennt als Wesen des Lichtes darzustellen, kann wohl von einer Erkenntnis der wahren Natur des Lichtes keine Rede sein.

Woher kommen eigentlich die Lichtkorpuskeln,

und wohin verschwinden sie dann wieder? Ob auch das Photon letztendlich

als ein Elementarwirbel der latenten Materie aufzufassen sein wird? (4.14.5

und 4.14.6).

Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) vervollkommnete die durch Huygens begründete Wellentheorie des Lichts. Fast alle Erscheinungen der klassischen Optik wurden von ihm nicht nur qualitativ, sondern erstmals auch quantitativ erfaßt.

Fresnel erkannte, daß einige optische Erscheinungen nicht erklärbar sind, wenn man von einer zu strengen Analogie des Lichtes und des Schalles ausging. Bei der Untersuchung der Polarisationserscheinungen kam er zu der Annahme, das Licht bestehe nicht aus Longitudinalwellen des Athers, wie es Huygens vermutet hatte, sondern aus Transversalwellen. So ersetzte er die von Huygens angenommenen reinen Longitudinalwellen durch reine Transversalwellen. Damit fiel er von einem Extrem ins andere und bereitete seiner Theorie bereits im Augenblick des Entstehens den späteren Untergang.

Transversalwellen konnten nach Fresnel's

Auffassung nur in Festkörpern auftreten. Also ,,mußte" der Äther

die Eigenschaften eines festen, elastischen, zähen Mediums haben. ,,Elastisch"

bedeutet in diesem Sinn:

die Teilchen schwingen örtlich um

ihre Ruhelage und übertragen, aneinander elastisch gebunden, ihre

Bewegung auf die benachbarten Teilchen.

Demnach müßte sich, strenggenommen, nach beendeter Schwingung jedes Teilchen wieder an seinem Platz (Ausgangsort) befinden. Hinsichtlich der hohen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes mußte mit dieser Auffassung der elastische Äther eine viel größere Elastizität und Harte haben als Stahl. Diese vom Äther geforderte Eigenschaft machte ihn später zum ,,Schmerzenskind" der Physik.

Fresnel geht davon aus, daß der Äther alle Körper durchdringt, daß also dessen Dichte in jedem Körper verschieden sein muß, wodurch auch die mechanischen Eigenschaften des Äthers verändert werden. Daraus ergibt sich die Abhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit in durchsichtigen Körpern von deren stofflichen Eigenschaften. Fresnel nimmt an, daß die Lichtgeschwindigkeit im freien Äther am größten ist und sich mit zunehmender Dichte eines Körpers verringert. Damit ist auch die Lichtbrechung anschaulich erklärbar. Eine Lichtwelle, die aus dem freien Äther in einen dichteren Stoff übergeht, wird zum Teil reflektiert und dringt zu einem anderen Teil gebrochen in den Stoff ein.

Durch Fresnel's einseitige Orientierung

auf reineTransversalwellen blieb in seiner Modellvorstellung die in Ausbreitungsrichtung

einer Lichtwelle auftretende Kraft (Lichtdruck) von vornherein unerklärbar.

Belastet mit seiner embryonalen Krankheit

konnte Fresnel's Äther den Anforderungen, die ihm gestellt wurden,

nicht gerecht werden.

Die latente Materie, wie sie sich in unseren Vorstellungen abzeichnet, könnte nur einer idealen Flüssigkeit vergleichbar sein. In der Flüssigkeit sind die Teilchen nicht fest und elastisch miteinander verbunden, und dennoch zieht jede Bewegung eines Teilchens nach bestimmtem Wirkungsprinzip (eine Lücke kann es nicht geben) die Bewegung der anderen Teile nach sich. Bei der Wellenbildung und -ausbreitung schwingen die Teilchen kreisförmig und haben dabei eine longitudinale und eine transversale Komponente. Das gilt übrigens für die Medien Luft und Wasser genauso wie für das noch nicht (an)erkannte Medium, das wir aber in der Hoch- und Höchstfrequenztechnik täglich zum Schwingen anregen.

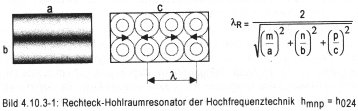

Letzteres sei an einem einfachen, leicht

überschaubaren Beispiel verdeutlicht. Frequenz f und Wellenlänge ![]() der in einem Rechteckhohlleiter (Resonator) anregbaren hochfrequenten Schwingungen

werden von den inneren Abmessungen des Hohlleiters bestimmt.

der in einem Rechteckhohlleiter (Resonator) anregbaren hochfrequenten Schwingungen

werden von den inneren Abmessungen des Hohlleiters bestimmt.

Im dargestellten Fall entstehen bei entsprechender

Anregung, (f=![]() *c[L]), walzenförmige

Wirbel. Wenn die Resonatorlänge c ein Vielfaches der halben Hohlleiterwellenlänge

*c[L]), walzenförmige

Wirbel. Wenn die Resonatorlänge c ein Vielfaches der halben Hohlleiterwellenlänge ![]() /2,

(des Wirbeldurchmessers!), ist, so liegt ein schwingungsfähiges Gebilde

vor. Man könnte in einem Resonator mit den gleichen Abmessungen

auch eine andere Frequenz und viel kompliziertere Schwingungsgebilde anregen.

Voraussetzung ist nur, daß die obige Formelbedingung erfüllt

ist. Anschaulich besagt diese Formel, daß nur solche ,,Feldgebilde"

(Wirbelkombinationen) schwingungsfähig sind, die aus ganzzahligen

Wirbeln bestehen, welche sich gegenseitig nicht behindern, sondern unterstützen.

Das weiß jeder Fachmann, aber man denkt vorrangig in Formeln; und

kaum einer, weil ohnehin unzweckmäßig und "unerklärbar",

denkt noch darüber nach, was hier eigentlich geschieht.

/2,

(des Wirbeldurchmessers!), ist, so liegt ein schwingungsfähiges Gebilde

vor. Man könnte in einem Resonator mit den gleichen Abmessungen

auch eine andere Frequenz und viel kompliziertere Schwingungsgebilde anregen.

Voraussetzung ist nur, daß die obige Formelbedingung erfüllt

ist. Anschaulich besagt diese Formel, daß nur solche ,,Feldgebilde"

(Wirbelkombinationen) schwingungsfähig sind, die aus ganzzahligen

Wirbeln bestehen, welche sich gegenseitig nicht behindern, sondern unterstützen.

Das weiß jeder Fachmann, aber man denkt vorrangig in Formeln; und

kaum einer, weil ohnehin unzweckmäßig und "unerklärbar",

denkt noch darüber nach, was hier eigentlich geschieht.

4.10.4 Mitführungshypothese eine dehnbare Zauberformel

Fresnel's Wellentheone, die den ruhenden Äther zur Grundlage hatte, mußte auch die Frage einer möglichen Mitführung des Äthers durch bewegte Körper beantworten. Nach der Theorie des elastischen Äthers ist die Lichtgeschwindigkeit durch die Massendichte und die Elastizität des Äthers bestimmt. Sie hat im Äther des "freien" Raumes einen festen Wert, in jedem Körper aber einen anderen, der davon abhängt, wie der Körper den Äther in seinem Innern beeinflußt und bei seiner Bewegung mitführt.

Mit diesen Voraussetzungen folgerte Fresnel, daß alle Körper, die gegenüber dem Äther bewegt werden, den Äther mitführen, aber nicht vollständig, sondern nur teilweise. Vergleichbar ist das z. B. mit einem weitmaschigen Sieb oder einem Fischernetz, das durch ein "ruhendes" Gewässer bewegt wird. Fresnel konnte mit dieser Hypothese die damals bekannten optischen Erscheinungen, die mit der Bewegung von Körpern verbunden waren, erklären.

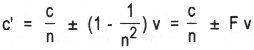

Die von Fresnel aufgestellte "Mitführungsformel" für die Lichtgeschwindigkeit c' im "bewegten" Körper lautet:

Darin ist c die Lichtgeschwindigkeit im freien Äther, n der Brechungsindex, cm die Lichtgeschwindigkeit im betrachteten Körper, wenn er sich gegenüber dem Äther in Ruhe befindet und v die Geschwindigkeit des Körpers gegenüber dem ringsherum ruhend gedachten Äther in oder entgegen der Ausbreitungsrichtung des Lichtes. Würde der Körper den Äther vollständig mitführen, so ergäbe sich aus der Sicht eines außenstehenden Beobachters n Bewegungsrichtung des Lichtes eine Lichtgeschwindigkeit c'=c/n + v und entgegen der Bewegungsrichtung c' = c/n - v. Da aber nur teilweise Mitführung stattfindet, muß der Einfluß der Geschwindigkeit v durch einen Faktor F abgeschwächt werden.

Durch welche konkreten Überlegungen Fresnel zu seiner Formel gelangte, ist nicht eindeutig nachvollziehbar. Fest steht, daß 1851 durch ein Experiment von Fizeau der Mitnahmeeffekt und die Fresnel'sche Formel bestätigt wurden. Der Versuch von Fizeau ist in (4.11.3) ausführlich dargestellt und erläutert. Man vergleiche auch diese Aussagen mit unseren Erläuterungen zum ,,Faserkreisel" in (5.7).

Anderen Experimentatoren gelang ein beabsichtigter ,,Mitführungsnachweis" nur durch gezielte Interpretation mehrdeutiger und in fast allen Fällen wider Erwarten ausgebliebener Versuchsergebnisse oder gar nicht. Dabei war es stets Ansichtssache der Experimentatoren und Interpreten, was denn konkret unter der Geschwindigkeit v in der Fresnel'schen Mitführungsformel zu verstehen sei. Nach Fresnel soll v die Geschwindigkeit eines Körpers gegenüber dem Äther sein. Doch wann bewegt sich ein Körper gegenüber dem Äther?

Bewegt sich ein Körper, der in einem erdfesten Versuchsapparat ruht, mit der Erdumlaufgeschwindigkeit v gegenüber dem ,,ruhenden" Weltäther? Oder ist die Geschwindigkeit v, die ein Körper bezüglich der erdfesten Versuchsanordnung hat, als die von Fresnel geforderte Bewegung gegenüber dem Äther anzusehen? Dazu müßte aber der Äther relativ zur Erde ruhen, und das wäre nach damaliger Auffassung eine vollständige Mitführung des Äthers durch die Erde. Man könnte ja auch noch in Erwägung ziehen, daß die in der Mitführungsformel benötigten Lichtgeschwindigkeiten für "unbewegte" Körper und die dazugehörigen Brechzahlen ebenfalls mit erdfesten Versuchsanordnungen ermittelt worden sind. Hatte die Erdumlaufgeschwindigkeit auf diese Messungen keinen Einfluß?

Man beachte die ausführlich erläuterten Mitführungsversuche in (4.11) und (5). Der aufmerksame Leser und Mitdenker ahnt bzw. weiß bereits die Auflösung dieses nur scheinbar so undurchsichtigen "Verwirrspiels".

Und diesen "Wirrwarr" gilt es zu überblicken

und zu durchschauen:

Für Fresnel ist die Änderung

der Lichtgeschwindigkeit im "bewegten" Körper ein Äthereffekt

mit teilweiser Mitführung; v ist nicht eindeutig definiert. Im Versuch

von Arago (4.11.1) ist v die Erdumlaufgeschwindigkeit; das Ergebnis ist

als vollständige Mitführung des Äthers zu deuten. Der Versuch

von Hoek (4.11.2) betrachtet ebenfalls v als die Erdumlaufgeschwindigkeit.

Es wird

vollständige Mitführung "nachgewiesen", aber "seltsamerweise"

ist aus dem Versuchsergebnis die Fresnel'sche Mitführungsformel für

teilweise Mitführung ableitbar.

Im Versuch von Fizeau (4.11.3) ist v erstmals die Geschwindigkeit eines Körpers gegenüber der erdfesten Versuchsanordnung. Die Versuchsergebnisse sind als Beweis für die Fresnel'sche Hypothese der teilweisen Mitführung des Äthers deutbar.

Bei Lorentz (4.12.3) ist die Veränderung der Lichtgeschwindigkeit in "bewegten" Körpern ebenfalls ein Äthereffekt, aber sie ergibt sich aus der Kontraktionshypothese, d. h. aus der Annahme, daß ein Körper bei seiner Bewegung gegenüber dem Äther seine Abmessungen verändere.

Die moderne Physik betont, daß es sich bei dem Mitführungskoeffizienten nicht um eine "teilweise Mitführung eines angenommenen ,,Äthers" handelt, sondern um eine Änderung der Phasengeschwindigkeit, d. h. also um eine Änderung der Brechungszahl des Mediums. Die Bewegung hat den Einfluß, als ob das Medium seine Dichte ändert, so daß mehr oder weniger Moleküle je Zeiteinheit von der Lichtbewegung erfaßt werden als beim ruhenden Medium. Das bewirkt aber eine Änderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Phasen entsprechend der Brechungszahl." <4>

Fresnel's Hypothese von der teilweisen Mitführung des Äthers durch bewegte Körper bereitete Vorstellungsschwierigkeiten, wenn man sie auf die Bewegung der Himmelskörper im Weltraum übertragen wollte. Demnach müßte jeder Himmelskörper, der durch den "absolut ruhenden" Äther hindurch bewegt wird, mit einem "Ätherschweif" versehen sein. Und das bei einem Ätherwerkstoff, der härter als Stahl sein sollte! Auch diese Äthervorstellung mußte scheitern, weil sie von der Annahme eines ruhenden Weltäthers und seiner unerklärlichen Elastizität ausging.

Eine mögliche und notwendige Wechselwirkung, wonach ein sich in Bewegung befindlicher Äther auch Ursache der Bewegung von Himmelskörpern sein könnte und müßte, war auch in den nachfolgenden Jahrhunderten nie Gegenstand einer ernsthaften wissenschaftlichen Erwägung.

Stokes formulierte 1845 eine wenig beachtete Kompromißhypothese. Er nahm an, daß die Erde den Äther im Innern vollständig mitführt, und daß die Ätherbewegung allmählich nach außen, bis zur Ruhe des Weltäthers abnimmt. Damit könnte, nach Stokes, erklärt werden, daß alle Lichterscheinungen auf der Erde genau so ablaufen, als wenn die Erde ruht.

Ein bemerkenswerter und leider verkannter Gedankenansatz; das wäre bereits eine Art differentieller Bewegung des Äthers. Ihm fehlt noch der Gedankensprung zur differentiellen Rotation der Materie.

Auch der Stokes'schen Hypothese haftet der Grundgedanke vom insgesamt "ruhenden" Weltäther an, durch den sich die Erde mit einem riesigen Schweif hindurchbewegt. Es wird ebenfalls nicht in Erwägung gezogen, daß die Erdbewegung nicht nur Ursache, sondern auch Ergebnis einer Ätherbewegung sein könnte. Deshalb mußte auch diese Hypothese an ihrer Widersprüchlichkeit zu anderen Naturerscheinungen scheitern.

Inhalt

<< (4.9) Der

zweiseitige Ruhm des Michael Faraday

>> (4.11) Neue Interpretation

einiger "Mitführungsversuche"